2025. 2. 22. 18:15ㆍ여행의 추억

1. 합천 해인사 장경판전

* 국보

* 국가유산청 해설 자료(요약)

가야산 해인사는 통일신라 애장왕 3년(802)에 지은 사찰로, 왕후의 병을 부처의 힘으로 치료해 준 것에 대한 감사의 뜻으로 지었다. 우리나라 3대 사찰 중 하나이며, 팔만대장경을 보관하고 있어 법보사찰이라고도 부른다.

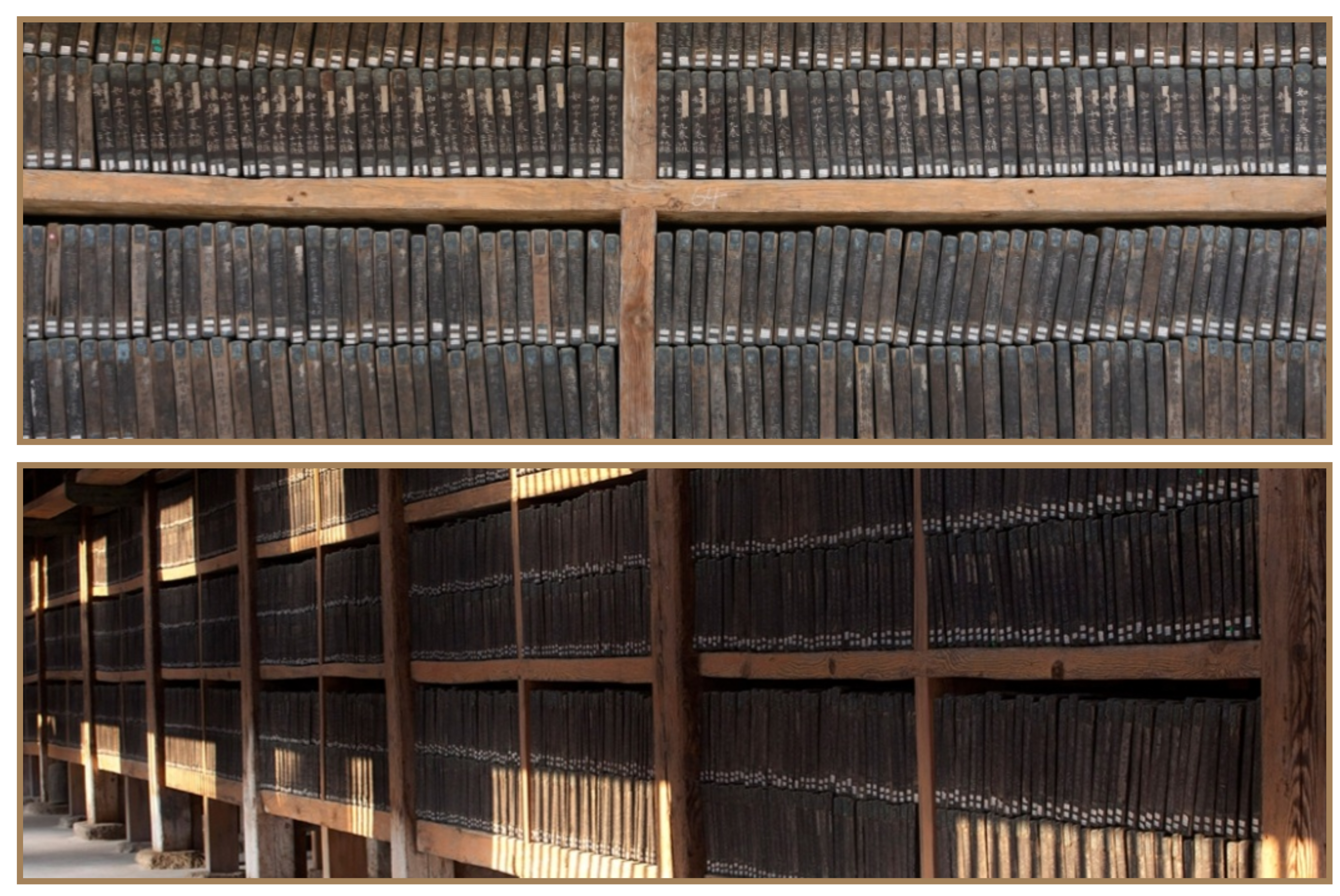

장경판전은 고려시대에 만들어진 8만여 장의 대장경판을 보관하고 있는 건물로, 해인사에 남아있는 건물 중 가장 오래되었다. 처음 지은 연대는 정확히 알지 못하지만, 조선 세조 3년(1457)에 크게 다시 지었고 성종 19년(1488)에 학조대사가 왕실의 후원으로 다시 지어 ‘보안당’이라고 했다는 기록이 있다. 산속 깊은 곳에 자리 잡고 있어 임진왜란에도 피해를 보지 않아 옛 모습을 유지하고 있으며, 광해군 14년(1622)과 인조 2년(1624)에 수리가 있었다.

앞면 15칸·옆면 2칸 크기의 두 건물을 나란히 배치하였는데, 남쪽 건물은 ‘수다라장’이라 하고 북쪽의 건물은 ‘법보전’이라 한다. 서쪽과 동쪽에는 앞면 2칸·옆면 1칸 규모의 작은 서고가 있어서, 전체적으로는 긴 네모형으로 배치되어 있다. 대장경판을 보관하는 건물의 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 장식 요소는 두지 않았으며, 통풍을 위하여 창의 크기를 남쪽과 북쪽을 서로 다르게 하고 칸마다 창을 내었다. 또한 안쪽 흙바닥 속에 숯과 횟가루, 소금을 모래와 함께 차례로 넣음으로써 습도를 조절하도록 하였다. 자연의 조건을 이용하여 설계한 합리적이고 과학적인 점 등으로 인해 대장경판을 지금까지 잘 보존할 수 있었다고 평가받고 있다.

장경판전은 15세기 건축물로서 세계 유일의 대장경판 보관용 건물이며, 1995년 12월 유네스코 세계문화유산으로 등재되었다.

2. 합천 해인사 대장경판

* 국보

* 국가유산청 해설 자료(요약)

대장경은 경(經)·율(律)·논(論)의 삼장(三藏)을 말하며, 불교 경전의 총서를 가리킨다. 이 대장경은 고려 고종 24∼35년(1237∼1248)에 걸쳐 간행되었다. 이것은 고려시대에 간행되었다고 해서 고려대장경이라고도 하고, 판수가 8만여 개에 달하고 8만 4천 번뇌에 해당하는 8만 4천 법문을 실었다고 하여 팔만대장경이라고도 부른다.

이것을 만들게 된 동기는 고려 현종 때 새긴 초조대장경이 고종 19년(1232) 몽골의 침입으로 불타 없어지자 다시 대장경을 만들었으며, 그래서 재조대장경이라고도 한다. 몽골군의 침입을 불교의 힘으로 막아보고자 하는 뜻으로 국가적인 차원에서 대장도감이라는 임시기구를 설치하여 새긴 것이다. 새긴 곳은 경상남도 남해에 설치한 분사대장도감에서 담당하였다.

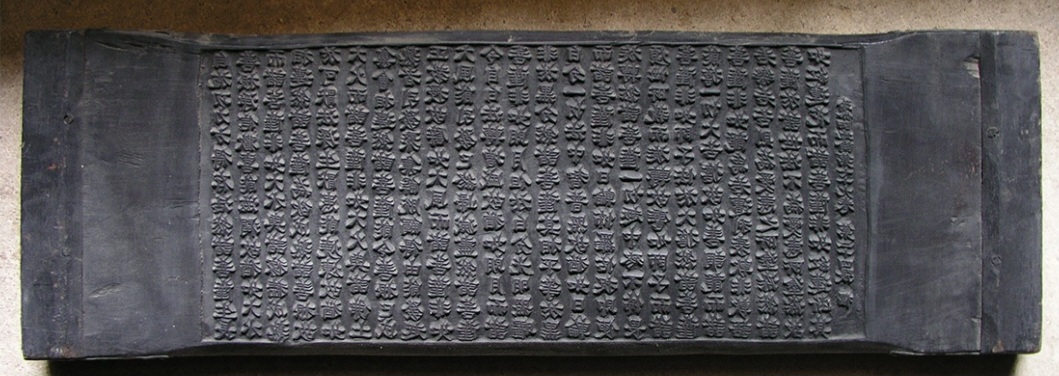

원래 강화도 성 서문 밖의 대장경판당에 보관되었던 것을, 선원사를 거쳐 태조 7년(1398) 5월에 해인사로 옮겨 오늘날까지 이어오고 있다. 현재 해인사 법보전과 수다라장에 보관되어 있는데 일제강점기에 조사한 숫자를 보면 81,258장이지만 여기에는 조선시대에 다시 새긴 것도 포함되어 있다. 경판의 크기는 가로 70㎝ 내외, 세로 24㎝ 내외이고 두께는 2.6㎝ 내지 4㎝이다. 무게는 3㎏ 내지 4㎏이다.

구성을 보면 모두 1,496종 6,568권으로 되어있다. 이 대장경의 특징은 사업을 주관하던 개태사 승통인 수기 대사가 북송관판, 거란본, 초조대장경을 참고하여 내용의 오류를 바로잡아 대장경을 제작하였다고 한다.

이 대장경판은 현재 없어진 송나라 북송관판이나 거란의 대장경의 내용을 알 수 있는 유일한 것이며, 수천만 개의 글자 하나하나가 오자·탈자 없이 모두 고르고 정밀하다는 점에서 그 보존 가치가 매우 크며, 현존 대장경 중에서도 가장 오랜 역사와 내용의 완벽함으로 세계적인 명성을 지니고 있는 문화유산이다. 또한 2007년 세계기록유산에 등재되었다.

3. 합천 해인사 고려목판

* 국보

* 국가유산청 해설 자료(요약)

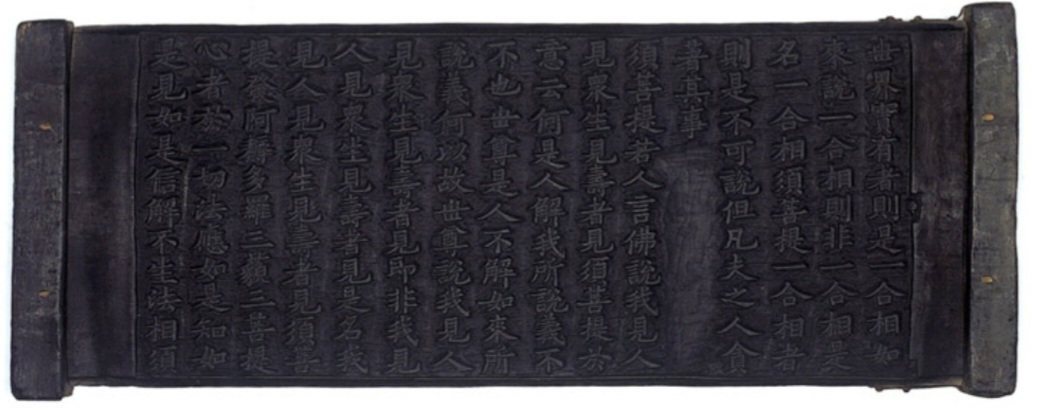

해인사에 소장되어 있는 고려시대의 불교 경전, 고승의 저술, 시문집 등이 새겨진 목판이다. 이 목판은 국가기관인 대장도감(大藏都監)에서 새긴 합천 해인사 대장경판(국보)과는 달리, 지방관청이나 절에서 새긴 것이다. 현재 해인사 대장경판전 사이에 있는 동·서 사간판전(寺刊板殿)에 보관되어 있다.

후박나무를 짠물에 담가 기름기를 빼고 나뭇결을 삭혀 잘 말린 다음 판각하였기 때문에 원형 그대로 잘 보존되었다. 이 목판에는 『금강경』, 『화엄경』 등의 대승 경전과 신라·고려·중국의 고승이나 개인의 시문집 및 저술들이 있는데, 경전류는 대부분 간행 기록이 있어 고려시대 불교 경전의 유통 등 불교 신앙의 경향을 알 수 있다. 고승이나 개인의 시문집 및 저술 등은 비록 간행 기록이 없고 전권을 갖추지 못한 것이 많으나, 그 내용이 전하지 않거나 역사적으로 희귀한 자료들이다.

고려시대 판화 및 판각 기술은 물론이고, 한국 불교사상 및 문화사 연구에 중요한 자료로 평가된다.

* 탐방 후기: 팔만대장경판이 보관된 장경판전(장경각이라고도 불린다)은 해인사에서 가장 높은 곳에 자리한다. 대적광전 뒤편 보안문(普眼門)으로 장경판전에 들어갔다. 계단을 오르면 범부를 압도하는 편액과 주련을 만난다. 팔만대장경 편액은 서예가 해산 박기돈* 선생이, 전서로 쓴 두 개의 주련(佛身充滿 法力難思 불신충만 법력난사: 불신은 충만하시고/ 법력은 헤아리기 어렵도다)은 해강 김규진* 선생이, 보안당 편액은 만파 의준* 스님이 썼다.

장경판전 내부에는 들어갈 수 없었다. 자원봉사자들이 출입구를 지키고 건물 외부에도 접근 금지한 줄을 쳐 두었다. 예전에는 수다라장에 들어가 대장경판을 보기도 했는데 지금은 밖에서 건물의 외형만 봐야 했다. 섭섭하기보다 팔만대장경 귀중한 문화유산 보호를 위해 당연한 조처로 이해했다. (2025.1.29.)

* 박기돈(朴基墩, 1873~1947): 서울에서 태어나 조선 말기 정삼품 통정대부를 역임했다. 을사늑약 이후 대구에 거주하며 계몽운동과 국채보상운동에 참여했고, 서예가이자 경제인으로서 활동하며 교육 운동·사회운동 등 다양한 활동을 전개했다. 서예 작품으로 해인사 장경각의 ‘팔만대장경’ 편액, 양산 통도사 금강계단 서쪽 면의 ‘대방광전’ 편액, ‘팔공산 파계사’ 편액 등을 썼다.

* 김규진(金奎鎭, 1868~1933): 대한제국과 일제강점기의 서예가, 화가이다. 예서·행서·해서·초서 등 각 서체와 그림에 능하였으며, 묵화를 잘 그렸다. 특히 묵죽(墨竹)은 그를 따를 사람이 없었고 서예는 대자(大字)를 잘 써서 전국의 정사 누대와 사찰마다 필적을 남기지 않은 곳이 없을 만큼 다작한 것으로 유명하다.

* 만파 의준(萬波誼俊) 스님: 조선 후기에 해인사에서 수행하였다. 1963년 해인사지에 의하면 “추사 김정희가 만파 스님의 글씨가 자기보다 더 뛰어나다고 칭찬하였다”는 기록이 있다. 스님의 또 다른 작품으로 해인사 해탈문 海東圓宗大伽藍(해동원종대가람)이 있다. (월간 해인 352호)

'여행의 추억' 카테고리의 다른 글

| 합천 해인사 영산회상도(국보) (0) | 2025.02.23 |

|---|---|

| 울주 천전리 명문과 암각화(국보) (0) | 2025.02.22 |

| 울주 대곡리 반구대 암각화(국보) (0) | 2025.02.21 |

| 경주 불국사 금동비로자불좌상(국보) (0) | 2025.02.20 |

| 양산 통도사 구룡지에서 (0) | 2025.02.19 |