구미 채미정(명승)

구미 채미정(採薇亭)은 고려에서 조선의 왕조 교체기에 두 왕조를 섬기지 않고 금오산 아래 은거한 야은(冶隱) 길재(吉再, 1353~1419)의 충절과 학문을 추모하려고 1768년(영조 44)에 선산부사 민백종(閔百宗, 1712~1781)이 현지 유림들과 의논해 건립했다.

야은 선생은 고려시대인 1386년에 진사시에 급제하고 성균관 박사를 거쳐 문하주서(종칠품 벼슬)에 올랐다. 고려가 망하고 조선 왕조가 들어서면서 두 왕조를 섬길 수 없다 하여 벼슬을 마다하고 선산(善山)에 머무르며 고려왕조에 대한 도리를 지켰다.

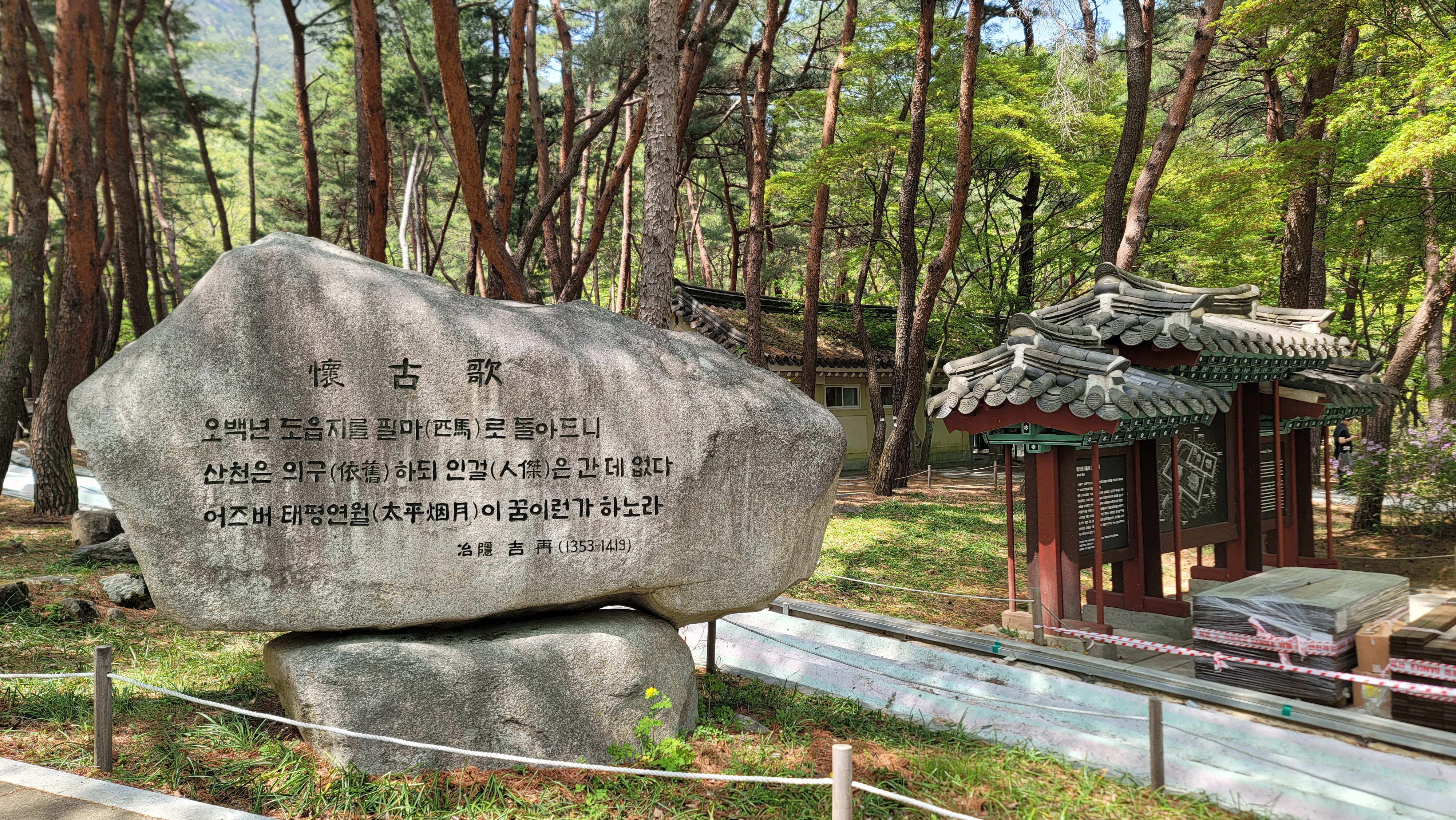

「회고가」는 망국의 한과 무상감을 읊었다. '필마’는 벼슬이 없는 필부의 신분을, ‘태평연월’은 고려의 융성기를 각각 비유적으로 나타냈다. 나라는 망하고 고려의 충신들은 간 곳이 없건마는 자연은 여전히 변함이 없다는 인세무상(人世無常)의 정회를 망국의 한과 융합해 노래했다.

1977년 자연보호 행사로 금오산에 들른 고 박정희 전 대통령이 채미정 건물의 퇴락과 담장이 허물어진 초라한 면모를 보고 보수를 지시해 지금처럼 유현(幽顯)하게 만들었다.

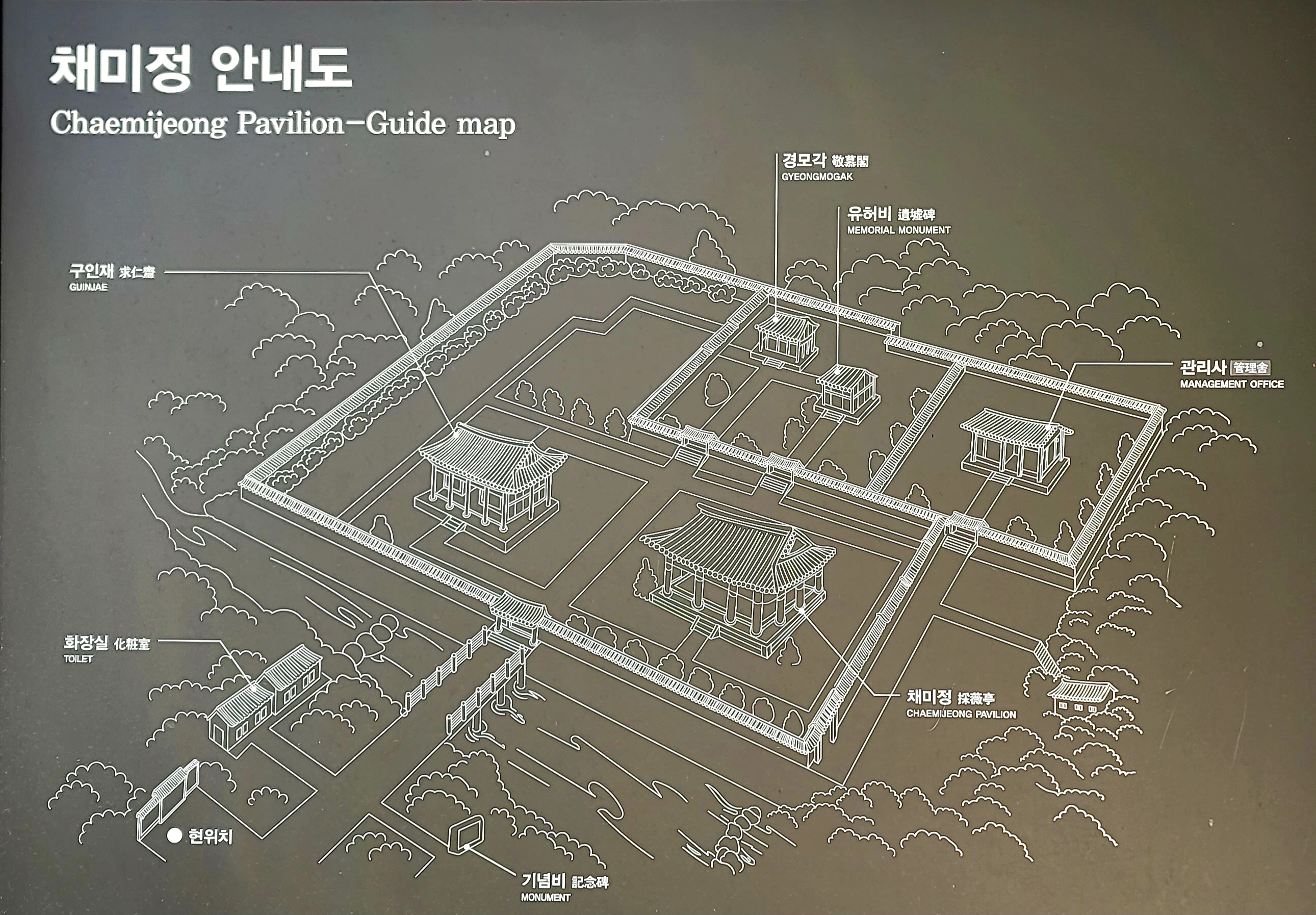

계류에 걸린 석교를 건너 흥기문을 지나면 우측에 채미정이 있고 좌측에는 구인재(救仁齋)가 있다. 후방에는 길재의 충절에 감격하여 읊은 숙종의 어필 오언구(五言句)가 보존되어 있는 경모각과 비각이 나란히 서 있다.

고사리를 캔다는 의미인 '채미(採薇)' 이름은 야은 선생이 고려 왕조에 절의를 지킨 것을 중국의 충신 백이, 숙제가 고사리를 캐던 고사에 비유해 지은 것이다. '채미정'은 정면 3칸, 측면 3칸의 겹처마 팔작지붕의 정자다. 중앙 1칸은 온돌방으로 꾸미고 사방 둘레에 우물마루을 깔아 대청으로 꾸몄다.

구인재는 정면 4칸, 측면 3칸으로 중앙 2칸은 우물마루를 깔았고, 양측면은 온돌방으로 꾸민 백골집(白骨家 : 칠을 안 하고 목재면을 그대로 둔 집)이다.

채미정과 구인재는 '검소하나 누추하지 않고, 화려하나 사치스럽지 않다'*는 조선의 미를 살짝 맛보게 했다.

* 儉而不陋 華而不侈(검이불루 화이불치): 삼국사기 백제본기 온조왕 15년 조와 조선 경국대전에 등장하는 고사성어.

경모각 내부에 있는 야은 초상화와 '좌사간길재' 오언구.

‘귀와오산하歸臥烏山下(금오산 아래 돌아와 은거하니)/ 청풍비자릉淸風比子陵(청렴한 기풍은 엄자릉*에 비하리라/ 성주성기미聖主成其美(성주께서 그 미덕을 찬양하심은)/ 권인절의흥勸人節義興(후인들에 절의를 권장함일세)’.

* 엄자릉(嚴子陵): 후한시대 은둔지사였던 엄광(嚴光, BC39~AD41)을 말한다. 그는 광무제 유수(劉秀)와 함께 공부한 죽마고우다. 유수가 군사를 일으켜 후한을 세울 때 크게 공헌했으나, 절강성 부춘산(富春山) 동강(桐江)으로 잠적해 낚시를 하며 일생을 보냈다.

야은 길재 선생은 목은 이색, 포은 정몽주와 함께 고려삼은 중의 한 사람으로 꼽힌다. 많은 제자를 길러내 길재> 김숙자> 김종직> 김굉필로 이어지는 영남학파의 거두가 됐다. (2025.4.19.)

푸른 대는 봄이나 가을이나 절의가 굳고

시냇물은 밤낮으로 흐르면서 욕심을 씻는다

마음자리 밝고 맑아 때 묻지 않으니

이로부터 도의 맛이 달다는 것을 깊이 알리라

ㅡ 야은, 충절 詩 ㅡ