합천 해인사 홍하문

* 합천 해인사 홍하문 - 보물

* 국가유산청 해설(요약)

「합천 해인사 홍하문」은 정확한 창건 연대를 알 수 없으나, 1457년(세조 3)에 중수 이래 지금까지 다섯 차례 중수하였다는 기록이 전해지고 있어 세조의 지원 아래 해인사가 확장하는 과정에서 건립된 것으로 보인다.

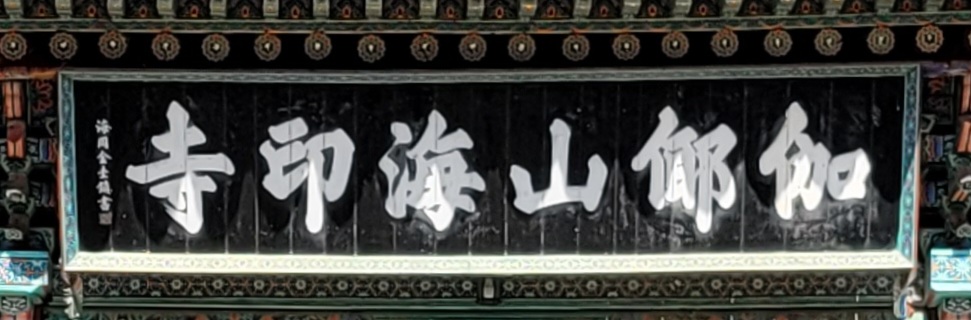

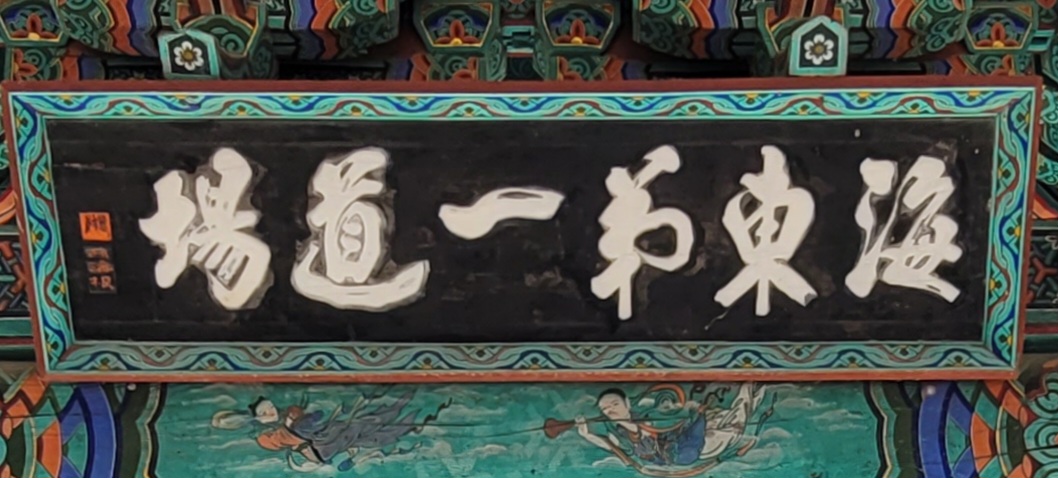

전면에는 ‘가야산해인사(伽倻山海印寺)’ 현판과 내부 중앙에 ‘홍하문(紅霞門)’ 현판이 걸려있으며, 배면에는 ‘해동제일도량(海東第一道場)’ 현판이 걸려있다. 「합천 해인사 홍하문」은 정면 1칸의 맞배지붕 건물이다. 정면 평방(기둥 위에 가로로 놓여 지붕을 받치는 부재)에 6개 공포, 전체 14개 공포를 올린 다포식 공포 구조로 서까래와 부연이 있는 겹처마 지붕이다. 기둥은 주기둥 옆에 부재를 X자형으로 보강하여 지붕을 지지하는 형태로 구성했다. 맞배지붕을 한 일주문은 정면 기준 주로 5개 공포로 구성되는 것이 일반적인 데 비해, 이 일주문은 6개 공포를 올려 상대적으로 웅장한 모습을 보여주고 있다. 또한 공포의 짜임 등이 조선 전기의 강직한 모습을 간직하고 있어 역사적 학술 가치가 크다.

* 탐방 노트: 개인 사정으로 해인사를 연간 몇 번 찾아간다. 일주문을 지나칠 때마다 '멋있다'는 생각이 들었는데, 알고 보니 2023.11.2. 홍하문(弘霞門) 명칭으로, 보물로 지정됐다. 보물이라니 더 잘생겨 보였다.

일주문은 승속을 가르는 사찰의 첫 번째 문으로, 기둥이 한 줄로 돼 있어서 일심을 상징한다. 해인사 일주문의 본래 이름은 홍하문이다. 정면에 가야산 해인사, 후면에는 해동제일도랑 현판을 걸어 해인사의 높은 사격(寺格)을 알 수 있다. 그렇지만, 정작 명칭인 홍하문 현판은 천장 안쪽에 걸려 있어 무심코 지나가면 눈에 잘 띄지 않는다. 그냥 일주문이려니 라고만 짐작하게 한다. 틀린 것도 아니다. 홍하문에 관해 자료를 찾아봤다.

홍하문 현판은 잘 알려지지 않은 근대 서예가 주원영이 썼다. '홍하'는 '붉은 노을'이라는 뜻으로 부처의 세계로 들어감을 상징한다. 명칭은 당나라 운문 문언*선사의 게송 '홍하천벽해'에서 따왔다.

相見不揚眉 상견불양미

서로 만나 눈썹 하나 까딱도 않고

君東我亦西 군동아역서

그대는 동쪽으로 나는 서쪽으로

紅霞穿碧海 홍하천벽해

붉은 노을은 푸른 바다에 곤두박질치는데

白日遙須彌 백일요수미

해는 수미산을 기웃기웃 맴돌고 있구나

ㅡ운문 문언선사 추고송(抽顧頌)

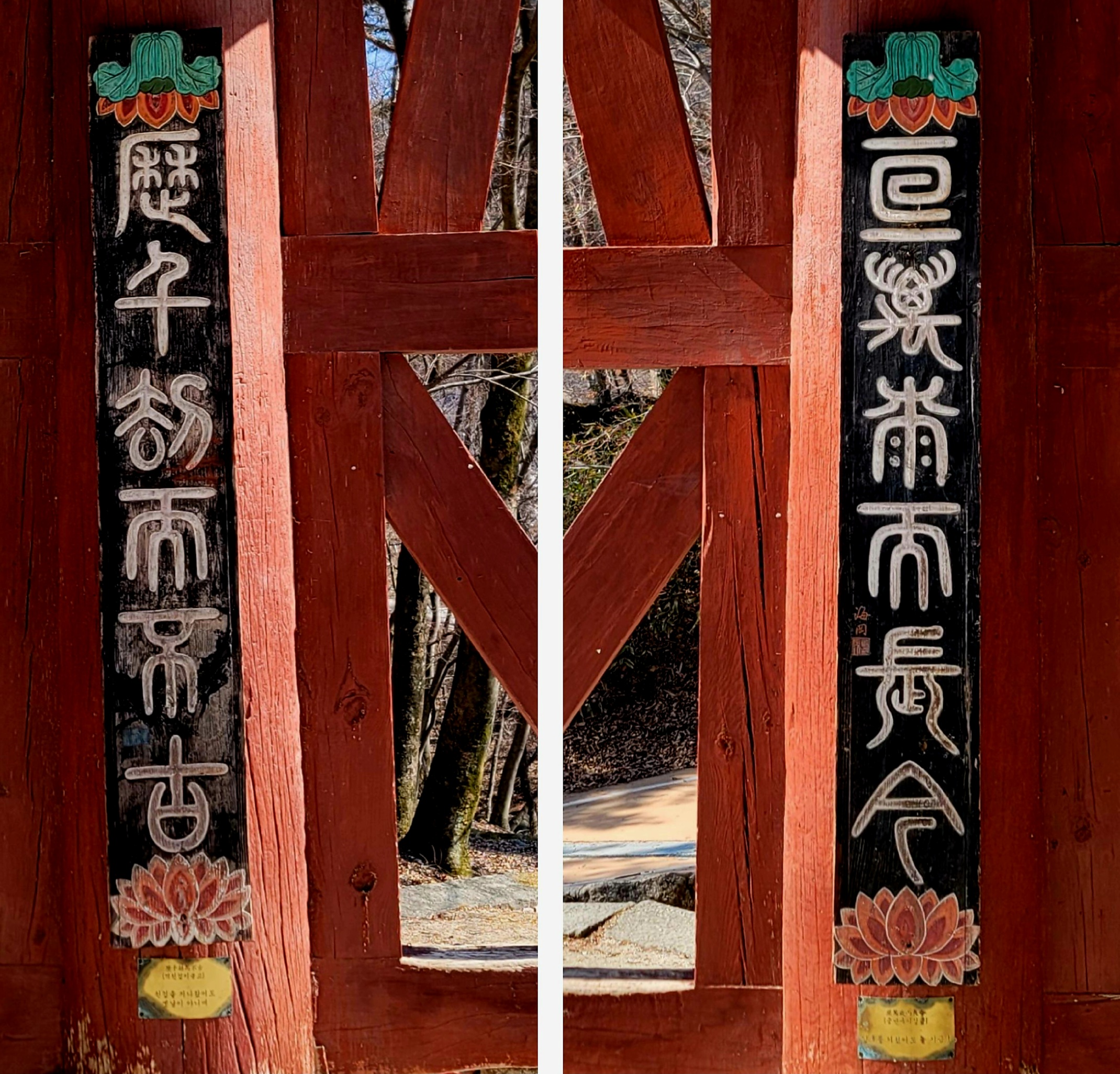

정면의 '가야산해인사' 현판과 양쪽 기둥의 '주련'은 근대 서화가 해강 김규진(1868~1933)의 글씨. 큰 글씨에 독보적이어서 이름난 절에 편액을 많이 남겼다. 큰 붓을 어깨에 걸친 채 양손으로 붓대를 잡고 글씨를 썼다고 한다. 그는 한국 최초의 사진관인 천연당사진관을 세운 국내 최초의 사진작가이기도 했다.

기둥 양쪽의 주련은 전서로 쓰고, 윗부분에 연잎을, 아랫부분에는 연꽃을 새기고 단청을 입혔다. 글귀는 ‘금강경’을 해설한 ‘금강경함허설의(金剛經涵虛說誼)’에 나오는 표현이라고 한다. 주련 아래에 심오한 글귀의 해석문을 붙여 놓았다. 홍하문을 지나면서 꼭 읽어 보는데, 잃었던 것을 하나 찾는 느낌이 든다. 범부에게 무엇인가 느낌을 주려는 문장인 듯하다.

歷千劫而不古 역천겁이불고

천겁을 지나갔어도 옛날이 아니며

亘萬歲而長今 긍만세이장금

만세를 거쳤어도 늘 지금이다

후면의 해동제일도량은 박해근(1919~1973)이 썼다. 그는 남해 출신으로 일제강점기 때, 일본군의 군사기밀 탐지와 포섭 활동으로 옥고를 치른 독립운동가이다. 해동제일도량이란 '해인사는 우리나라의 제일 가는 사찰'이라는 자부심이겠다.

* 운문 문언(雲門文偃, 864~949): 중국 당나라 고승으로 운문종을 창시했다. 산은 산, 물은 물[山是山 水是水], 부처는 마른 똥 막대기[乾屎橛], 날마다 좋은 날[日日是好日], 체로금풍(體露金風; 인생의 진리란 만물을 싹 틔우는 봄바람의 풍성함과 싱그러움 속에서가 아니라, 쓸쓸한 가을바람[金風]에 시든 나뭇가지와 마른 잎이 떨어져 내릴 때 드러나는 법이다) 등 화두를 남겼다. 청도 운문사의 운문은 운문 문언에서 가져왔다고 한다.